Fotografia

- marketinguno2021

- 10 feb 2022

- Tempo di lettura: 1 min

"il desiderio di scoprire, la

voglia di emozionare,

il gusto di catturare, tre

concetti che riassumono l'arte della fotografia"

helmut newton

Helmut Newton – Eleganza, stile e voyeurismo

«La moda è stato il mio primo desiderio, sin da ragazzo. » Helmut Newton è stato il fotografo di moda per eccellenza, ma anche un raffinato interprete della realtà e della cultura, e un uomo dal grande senso dell’umorismo. Conteso dalle riviste di moda più prestigiose , in cinque decenni di attività ha ritratto le donne più glamorous del pianeta, fra queste Paloma Picasso, Catherine Deneuve, Liz Taylor, Carla Bruni, Claudia Schiffer, Anita Ekberg e anche molti uomini di successo, come Andy Warhol, Ralph Fiennes, Gianfranco Ferré e Gianni Agnelli. La fotografia di Newton trascende i generi e le classificazioni, esprime bellezza e seduzione e resta inimitabile nel tempo, raccontando storie surreali e dalle tinte forti, e intrecciandole a una narrazione parallela, combinando realtà e finzinsta

Storia della Fotografia: Niepce

Nel 1827 venne scattata ad opera di Niépce la più antica fotografia mai giuntaci. La veduta dalla sua finestra della casa di campagna.

La prima foto della storia

Joseph Nicéphore Niépce nacque nel 1765 nella cittadina di Chalon-sur-Saône da famiglia borghese e benestante. Fece una brillante carriera come inventore (dopo aver più volte pensato a prendere i voti e dopo aver militato nelle armate rivoluzionarie): a lui dobbiamo infatti un primo prototipo di motore a combustione interna, vari prototipi per la propulsione di navi ed imbarcazioni, nonché per il pompaggio delle acque. L’interesse l’interazione della luca nella camera oscura (ed in senso lato per la fotografia) arrivò nel 1816 e dieci anni dopo, nel 1826, riuscì a riprodurre la sua prima immagine “automatica”, ovvero non disegnata della mano dell’uomo. Niépce catturò l’immagine utilizzando una lastra fotografica di sua invenzione: spalmò su di una lastra di rame ricoperta di argento una soluzione fotosensibile composta da del bitume di Giudea polverizzato e dell’essenza di lavanda. Successivamente all’asciugatura della lastra (il negativo), questa venne esposta, in una camera oscura, per alcune ore. Quindi lavata in un bagno alla lavanda (serviva per disciogliere le parti che non avevano ricevuto luce) ed asciugata.

Per il positivo Niépce utilizzò dei cristalli di iodio, precipitati in ioduro d’argento al contatto con la lastra. Successivamente “lavò” via la vernice (con alchool) dalla lastra stessa, al fine di ottenere la trasformazione del negativo in positivo (in pratica ha scoperto la eliografia).

Nel 1826, ad onor di cronaca, Hans Thøger Winter “avrebbe” ottenuto dei negativi fotografici stabili. Nel 1828 fu James M. Wattles ad ottenere delle fotografie stabili (in entrambi i casi non vi sono prove).

Storia della Fotografia: Daguerre

Nel 1832 il brasiliano Hercules Florence riesce ad ottenere a sua volta delle fotografie stabilizzando del nitrato di argento sulla carta con un procedimento del tutto simile a quello realizzato da Niépce (vedi sopra) e soprattutto da Daguerre: sarà quest’ultimo ad imporre il processo fotografico grazie all’interessamento del governo francese che acquisto il brevetto e lo rese libero. Era il 1839. Nasce la fotografia commerciale.

Daguerre, da sempre innamorato della pittura, cominciò la sua carriera lavorativa in un freddo ufficio delle imposte dirette, per volere del padre. Fuggito da questa specie di “carcere”, il giovane Daguerre si trasferì a Parigi, dove divenne allievo di un celebre scenografo del tempo. Proprio questa collaborazione permise a Daguerre di divenire, in brevissimo tempo, uno degli scenografi più ricercati di Parigi, grazie alla sua perizia nonché immaginazione nella creazione di quinte e fondali. Nel 1822 realizzò un proprio spettacolo, meccanizzato: il Diorama, distrutto da un incendio dopo 17 anni di successi, era una sala circolare (poteva ospitare fino a 350 spettatori) con le pareti mobili. Una volta “acceso”, le pareti del Diorama cominciavano a girare intorno agli spettatori, permettendo a questi ultimi di osservare le scene dipinte sulle stesse. Le stesse pareti erano sistemante prospetticamente, con distanze variabili tra i 15 ed i 20 metri. Le pareti erano lunghissime tele di cotone semitrasparenti con lunghezze che potevano arrivare ai 22 metri e con un’altezza comune di 14 metri. Delle luci posizionate ad hoc garantivano un gioco di luci ed ombre che conferivano ulteriore profondità e movimento alle immagini rappresentate sulle tele.

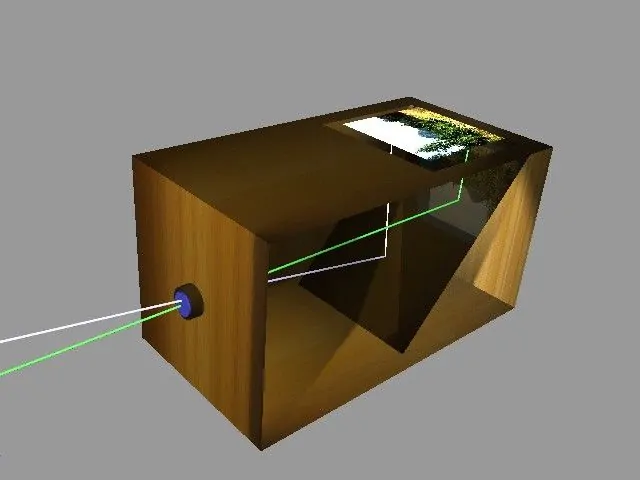

Facciamo un passo indietro e andiamo a vedere cosa Daguerre e il suo collega Niépce hanno fatto: l’idea alla base di tutto era quella di fissare le immagini che apparivano all’interno della camera obscura (una scatola composta da lenti e specchi che permetteva di riflettere su di un piano l’immagine presente dinanzi alle lenti: l’antesignano delle macchine fotografiche a specchio, note sin dai tempi di Aristotele).

Niépce e Daguerre entrarono in contatto nel 1829 a Chalon-sur-Saòne, firmando un contratto di associazione, al fine di sviluppare ulteriormente l’idea dello stesso Niepce. Daguerre apportò immediatamente delle migliorie al processo eliografico, sostituendo il bitume con della resina ottenuta disciogliendo la lavanda in alcool. Quindi, prima del lavaggio della lastra stessa, la espose a vapori d’olio di petrolio. I vapori in questione condensavano sulle parti della lastra non colpite dalla luce, sciogliendo la resina e rendendo quelle zone trasparenti. Al contrario, le zone esposte alla luce non venivano toccate dai vapori.

La prima foto della storia di un essere umano (in basso a sinistra). La persona in questione rimase ferma per quasi tutti i 12 minuti dell’esposizione

Sempre Daguerre, nel 1831, si accorse che lo ioduro d’argento era sensibile alla luce. Ma ancor più importante, riuscì a fissare l’immagine latente (da Wikipedia: L’immagine latente è una alterazione nella superficie esterna delle particelle degli alogenuri d’argento contenuti nella pellicola, causata dalla luce. Ovvero è imputabile alla riduzione fotochimica di pochi atomi di Ag per ogni particella che compone l’emulsione. L’immagine reale, visibile dopo il trattamento di sviluppo, è costituita da particelle di argento ridotto che cioè hanno subito un processo di ossido-riduzione ). E lo fece per caso, quasi per errore: un giorno, dopo aver esposto una lastra trattata con vapori di sodio senza successo (era rimasta immodificata!), ripose questa in un armadio insieme a parecchi materiali chimici. Dopo qualche giorno, andò per prendere nuovamente la lastra per ritrattala e si accorse che si di essa era comparsa un’immagine: quella che avrebbe voluto catturare.

Daguerre dovette fare non pochi tentativi per individuare quale sostanza chimica avesse realizzato il miracolo e dopo parecchi giorni e lastre, individuò il colpevole nei vapori di mercurio (fuoriuscite da un termometro che si era rotto). Questa però non era la soluzione: alla luce diretta del sole l’immagine scompariva. Daguerre quindi seguì la via del cloruro d’argento (che al contrario tendeva a trasformare la lastra in una lastra nera se tenuta alla luce del sole) e dopo vari tentativi, nel 1837, giunse alla soluzione finale, ovvero definì il processo che si chiamò dagherrotipo.

Prima di giungere al dagherrotipo, però, dobbiamo tornare di qualche anno indietro e capire che fine ha fatto Niepce: Daguerre, di 34 anni più giovane del collega Niepce cominciò a considerarsi come l’unico inventore di questa nuova “arte”. Cosa però impossibile dal punto di vista legale a causa del contratto firmato, che appunto legava la scoperta, anche in caso di morte di uno dei due, ad entrambi i nomi. Morte che sopraggiunge, per Niepce, nel 1833. Il posto di Niepce, nella società, fu preso dal figlio, decisamente più ingenuo del padre, al punto di firmare un nuovo contratto con Daguerre proprio nel momento in cui lo stesso inventore definì il dagherrotipo. Ecco un estratto del contratto: “Io sottoscritto dichiaro con il presente scritto, che il signor Louis Jacques-Mandé Daguerre mi ha fatto conoscere un procedimento di cui è inventore”. Ed ancora: “Questo nuovo mezzo ha il vantaggìo di riprodurre gli oggetti dieci o venti volte più rapidamente di quello inventato dal signor Joseph-Nicéphore Niepce, mio padre”.Infine: “In seguito alla comunicazione che mi ha fatto, il signor Daguerre acconsente ad abbandonare alla società il nuovo procedimento di cuì è inventore e che egli ha perfezionato, a condizione che questo nuovo procedimento porti solo il nome dì Daguerre”. Insomma, Daguerre è ufficialmente diventato l’inventore della moderna fotografia, cancellando di fatto Niepce.

Torniamo ora al procedimento che Daguerre chiamò con il nome di Dagherrotipo e vediamo come funziona:

preparazione di una lastra di rame argentata tramite elettrolisi e quindi pulita utilizzando acqua ed un abrasivo molto fine

sensibilizzazione della lastra esponendola ai vapori di iodio fin quando questa non era completamente ricoperta di uno strato giallastro di ioduro d’argento

Esposizione della lastra alla luce del sole per circa 20 minuti

Sviluppo dell’immagine esponendo la lastra a vapori di mercurio riscaldato a 60º (tramite fiamma ad alcol). Il mercurio si lega allo ioduro di argento creando uno strato biancastro in corrispondenza delle luci.

Stabilizzazione dell’immagine lavando la lastra in una soluzione calda di cloruro di sodio concentrato che andava a togliere lo iodio eccedente e rendendo in questo modo l’immagine permanente e definitiva.

Il risultato fu eccelso: ecco una foto ottenuta con questo procedimento. Ovviamente, per rendere il tutto più comodo, Daguerre introdusse la sua lastra dentro una camera obscura. Era la prima macchina fotografica.

Daguerre: foto ottenuta tramite dagherrotipo

Daguerre, grazie all’amicizia con il fisico ed astronomo Domenico Francesco Arago, componente dell’Accademia delle Scienze,

Il resto è storia politica: nel 1838 lo Stato Francese comprò la tecnica di Daguerre (pagando una pensione annua di 6.000 franchi a Daguerre e 4.000 agli eredi di Niepce, un vero patrimonio), il 6 Gennaio 1839 fu annunciata la scoperta della tecnica sulla ‘Gazette de France’, il 19 Agosto 1839 fu finalmente reso pubblico il procedimento durante una riunione plenaria dell’Accademia delle Scienze e dell’Accademia delle Belle arti francese, grazie anche all’interessamento dell’amico Domenico Franscesco Arago. In tutti gli annunci, fu sempre e solo Daguerre ad essere considerato l’inventore della tecnica, mentre Niepce fu solo citato come collaboratore. La fama di Daguerre crebbe a dismisura, ricevette la Legion d’Onore e fu eletto membro onorario dell’Accademia delle Scienze.

Sempre nel 1839 Daguerre, forte dei soldi ricevuti dallo Stato per il brevetto, realizzò con il cognato Alphonse Giroux (un cartolaio di Parigi) la prima fabbrica di macchine fotografiche: camere oscure realizzate in legno e con lenti acomatiche di Chevalier (le creò nel 1829 e avevano una lunghezza focale di 40,6 cm ed una luminosità di f/16 – ricordo che la camera oscura era usata per molteplici scopi come osservazione del cielo o per la pittura). A proposito, Daguerre fu molto furbo: venduto il brevetto in Francia, andò in Inghilterra e brevettò nuovamente la sua scoperta…in Inghilterra per usare il suo procedimento bisognava pagare le licenze d’uso!

Daguerre divenne ricchissimo e visse il resto della sua vita tra agi e, appunto, ricchezze, ma bisogna comunque dire che non furono tutte rose e fiori, tant’è che all’indomani dell’annuncio all’accademia delle Scienze non furono poche le polemiche.

Il tedesco Hofmeister (un parroco) ad esempio rivendicò l’invenzione nel 1834, il francese Gauné nel 1827, l’inglese Towson nel 1830 e l’inglese Reade nel 1836. Ma nessuno riuscì in realtà a dimostrarlo, per cui fu tutto un nulla di fatto. Anche per Baygard ci fu poca gloria, probabilmente colui che realmente inventò la fotografia prima di Daguerre e Niepce stesso. Hippolite Bayard era un impiegato del Ministero delle Finanze che nel tempo libero si “dilettava” con esperimenti fotografici, al punto di riuscire, tre anni prima l’annuncio di Daguerre, ad ottenere un positivo direttamente nella camera oscura, utilizzando carte di cloruro d’argento. Bayard fu praticamente messo in ombra dall’amico di Daguerre, Arago, che più volte tentò di dissuadere (prima demoralizzandolo e poi pagandogli la miseria di 600 franchi) il francese dal proseguire per la sua strada, convincendolo infine a passare all’uso del dagherrotipo.

Per rendere chiaro quanto il dagherrotipo divenne popolare e quanto Daguerre divenne ricco, pensate che a Parigi, nel 1847, furono vendute qualcosa come 2000 macchine fotografiche e mezzo milione di lastre fotografiche.

La dagherrotipia fu una vera rivoluzione, non solo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, ma anche culturale: furono tantissimi i pittori che abbandonarono i pennelli per passare alla macchina fotografica, attratti dal nuovo modo di catturare le immagini molto più somigliante alla realtà di quanto potessero fare a mano. Ci fu un proliferare di ritrattisti che, forti della novità (e soprattutto all’uso di lastre dorate che riproducevano, più o meno, il colore della pelle), riuscivano a vendere centinaia di ritratti a prezzi altissimi (in Inghilterra si parla di 5 sterline a fotografia, un salasso per quel periodo). Proprio l’uso delle lastre dorate (e quindi della sensazione di colore) fu alla base dello sviluppo delle prime immagini di nudo (gli antenati di Playboy e simili): si trattata di foto di quadri (non direttamente di modelle, sarebbe stato impossibile ottenere un’immagine a fuoco con una modella vivente, considerando i lunghi tempi di esposizione!) realizzati quanto più possibili simili alla realtà. La fotografia, in pratica, permetteva di duplicare il quadro in tempi molto ristretti, oltre che far guadagnare montagne di soldi a chi le realizzava e vendeva.

cos'è una reflex

Come è fatta una reflex

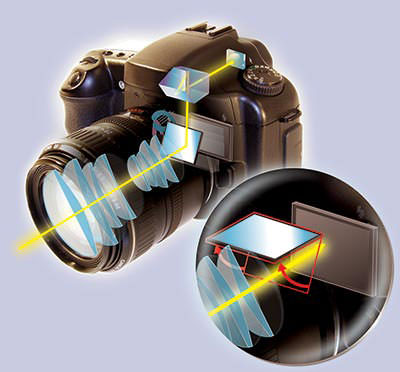

Parliamo di Reflex D-SLR. La sigla SLR è l'acronimo di Sigle Lens Reflex (Reflex a Singola Lente), ossia si tratta di una fotocamera che utilizza la stessa lente sia per inquadrare che per scattare; la lettera D (Digital) della sigla si riferisce al fatto che la luce è impressa su un sensore digitale e le immagini risultanti sono immagazzinate in una scheda di memoria. Di seguito vediamo i componenti essenziali che la compongono. 1. Obiettivo - E' l'elemento che permette il passaggio della luce all'interno del corpo della fotocamera: è formato da una o più lenti che “trasmettono” l’immagine reale di un soggetto inquadrato sul piano focale (7). Il piano focale è il piano posto ad una distanza per la quale un obiettivo forma un’immagine nitida: qui si trova l'elemento (pellicola o sensore) in grado di registrare un’immagine perfettamente definita

2. e 3. Specchio - E' l'elemento mobile che permette di inquadrare nel mirino l’immagine vista dall’obiettivo. Normalmente lo specchio è inclinato di 45° (2), proprio per riflettere verso l'alto la luce che attraversa l'obiettivo: quando si preme il pulsante di scatto lo specchio si solleva in alto (3) in modo da scoprire l'elemento "sensibile", ossia il sensore digitale, sul quale i raggi di luce incidenti formeranno l'immagine

1. Obiettivo - E' l'elemento che permette il passaggio della luce all'interno del corpo della fotocamera: è formato da una o più lenti che “trasmettono” l’immagine reale di un soggetto inquadrato sul piano focale (7). Il piano focale è il piano posto ad una distanza per la quale un obiettivo forma un’immagine nitida: qui si trova l'elemento (pellicola o sensore) in grado di registrare un’immagine perfettamente definita

2. e 3. Specchio - E' l'elemento mobile che permette di inquadrare nel mirino l’immagine vista dall’obiettivo. Normalmente lo specchio è inclinato di 45° (2), proprio per riflettere verso l'alto la luce che attraversa l'obiettivo: quando si preme il pulsante di scatto lo specchio si solleva in alto (3) in modo da scoprire l'elemento "sensibile", ossia il sensore digitale, sul quale i raggi di luce incidenti formeranno l'immagine

4. Pentaprisma – E’ il sistema ottico in grado di invertire la destra con la sinistra (e viceversa) nell’immagine riflessa dallo specchio reflex: in questo modo, attraverso il mirino è possibile osservare un’immagine reale e non capovolta del soggetto inquadrato. Per motivi economici molte fotocamere utilizzano al posto del pentaprisma un sistema di cinque specchi, detto appunto pentaspecchio: costa meno, pesa meno, ma restituisce all’occhio un’inquadratura meno luminosa, rendendo in alcuni casi più difficoltosa la messa a fuoco manuale, in particolare quando si scatta con poca luce. Non influisce tuttavia, in alcun modo, sulla qualità delle immagini

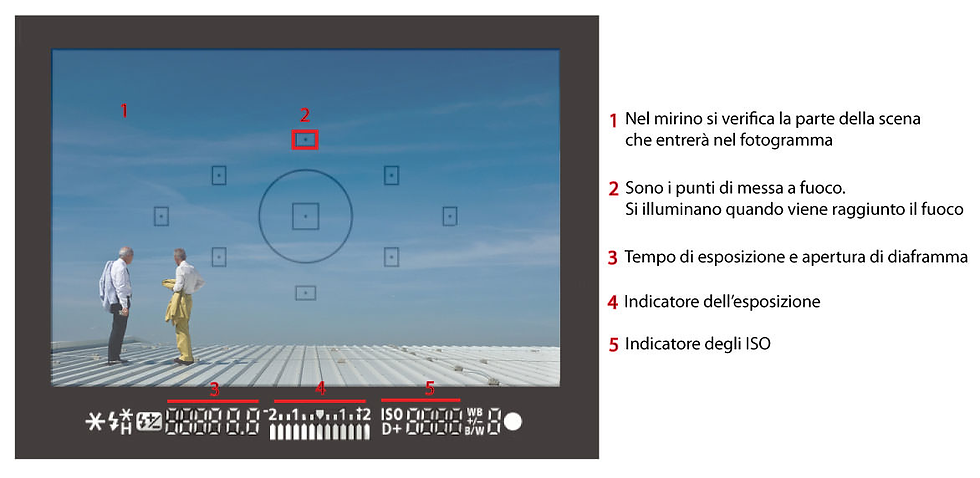

5. Mirino e sistema di messa a fuoco - E' il dispositivo che permette di scegliere e comporre l'inquadratura. All'interno del mirino, oltre alla visualizzazione della scena inquadrata, ci sono gli indicatori per valutare la messa a fuoco e l'esposizione del soggetto. Il grande vantaggio del mirino reflex sta nella possibilità di inquadrare la scena attraverso l'obiettivo stesso, potendo vedere quindi esattamente l'immagine che si formerà sul sensore. La copertura del mirino è un fattore importante per la composizione dell’immagine: nelle fotocamere professionali il mirino permette una visione completa della scena inquadrata, mentre nei prodotti più economici ne viene reso visibile solo il 90-95%. A differenza delle compatte digitali le reflex digitali non possono utilizzare il monitor LCD sul dorso per inquadrare la scena, per il semplice motivo che il sensore è coperto dallo specchio; in realtà si è riusciti ad aggirare l'ostacolo con il cosiddetto live view (la funzione consente di vedere la scena in tempo reale sullo schermo LCD della fotocamera). Con lo sviluppo della fotografia digitale è nato anche un tipo di mirino elettronico e sono diventati possibili sistemi non reflex e senza specchio

5. Mirino e sistema di messa a fuoco - E' il dispositivo che permette di scegliere e comporre l'inquadratura. All'interno del mirino, oltre alla visualizzazione della scena inquadrata, ci sono gli indicatori per valutare la messa a fuoco e l'esposizione del soggetto. Il grande vantaggio del mirino reflex sta nella possibilità di inquadrare la scena attraverso l'obiettivo stesso, potendo vedere quindi esattamente l'immagine che si formerà sul sensore. La copertura del mirino è un fattore importante per la composizione dell’immagine: nelle fotocamere professionali il mirino permette una visione completa della scena inquadrata, mentre nei prodotti più economici ne viene reso visibile solo il 90-95%. A differenza delle compatte digitali le reflex digitali non possono utilizzare il monitor LCD sul dorso per inquadrare la scena, per il semplice motivo che il sensore è coperto dallo specchio; in realtà si è riusciti ad aggirare l'ostacolo con il cosiddetto live view (la funzione consente di vedere la scena in tempo reale sullo schermo LCD della fotocamera). Con lo sviluppo della fotografia digitale è nato anche un tipo di mirino elettronico e sono diventati possibili sistemi non reflex e senza specchio

I punti di messa a fuoco sono i piccoli punti che si vedono quando si guarda attraverso il mirino. Le reflex entry-level sono generalmente equipaggiate di semplici sistemi con pochi punti di messa a fuoco per le esigenze di messa a fuoco di base, mentre i modelli di livello professionale presentano sistemi complessi, altamente configurabili con molti di punti di messa a fuoco.

Ma non è solo il numero di punti di messa a fuoco che fa la differenza: ci sono infatti due tipi di punti di messa a fuoco, linearee a croce. I sensori lineari (verticali e orizzontali) sono unidimensionali e possono rilevare solo il contrasto su una linea. I sensori a croce sono a due dimensioni e in grado di rilevare il contrasto sia su linee verticali che orizzontali, il che rende i sensori a croce molto più accurati rispetto ai sensori verticali. Ciò significa che un maggior numero di sensori a croce produce un autofocus più preciso.

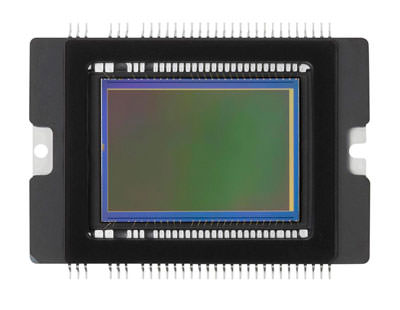

6. Otturatore - E' il dispositivo che permette di fare arrivare luce al sensore quando si preme il pulsante di scatto. L'otturatore può essere di due tipi: centrale e a tendina. Nell'otturatore centrale si ha una serie di lamelle mobili poste tra le lenti dell'obiettivo; esse stanno normalmente chiuse e solo al momento dello scatto si aprono per il tempo prestabilito. Nell'otturatore a tendina, invece, abbiamo due tendine poste vicino al sensore: quando si scatta la foto, esse formano una fessura che scorre su tutto il sensore, esponendolo alla luce.7. Sensore - E' l'elemento della fotocamera esposto alla luce: si tratta di un componente elettronico che cattura le immagini e le "traduce" in dati per essere immagazzinati nella scheda di memoria. Nell'articolo Sensori digitali approfondiamo le loro caratteristiche. Un dato importante legato al sensore è la sua risoluzione massima, ossia i famosi megapixel (MP). Teoricamente, maggiore è la quantità di megapixel, migliore è la qualità dell'immagine finale. Precisiamo però che, da un certo livello in poi, non è assolutamente necessario che la fotocamera ne abbia di più. L'importanza dei megapixel emerge soprattutto quando si tratta di stampare in grande formato la foto: una fotocamera da 10MP è più che sufficiente per stampare in un formato normale.

Una informazione da tenere in conto è anche la dimensione del sensore: le fotocamere digitali, a seconda della loro marca, fascia di prezzo, target di mercato, possono montare sensori differenti con qualità differente. Ananlizziamo il tema in dettaglio nell'articolo Formato dei Sensori.

7. Sensore - E' l'elemento della fotocamera esposto alla luce: si tratta di un componente elettronico che cattura le immagini e le "traduce" in dati per essere immagazzinati nella scheda di memoria. Nell'articolo Sensori digitali approfondiamo le loro caratteristiche. Un dato importante legato al sensore è la sua risoluzione massima, ossia i famosi megapixel (MP). Teoricamente, maggiore è la quantità di megapixel, migliore è la qualità dell'immagine finale. Precisiamo però che, da un certo livello in poi, non è assolutamente necessario che la fotocamera ne abbia di più. L'importanza dei megapixel emerge soprattutto quando si tratta di stampare in grande formato la foto: una fotocamera da 10MP è più che sufficiente per stampare in un formato normale.

Una informazione da tenere in conto è anche la dimensione del sensore: le fotocamere digitali, a seconda della loro marca, fascia di prezzo, target di mercato, possono montare sensori differenti con qualità differente. Ananlizziamo il tema in dettaglio nell'articolo Formato dei Sensori.

8. Diaframma - E' l'elemento interno all'obiettivo attraverso il quale passa la luce che entra nella fotocamera prima di raggiungere il sensore. E' costituito da un insieme di lamelle che vanno a formare un piccolo foro di ampiezza variabile, permettendo di dosare la quantità di luce.

8. Diaframma - E' l'elemento interno all'obiettivo attraverso il quale passa la luce che entra nella fotocamera prima di raggiungere il sensore. E' costituito da un insieme di lamelle che vanno a formare un piccolo foro di ampiezza variabile, permettendo di dosare la quantità di luce.

9. Percorso della luce - Dopo aver conosciuto le parti essenziali sopra descritte, si può comprendere con maggior chiarezza come una scena inquadrata possa diventare una fotografia. Seguiamo la linea verde della figura in alto: i raggi luminosi sono raccolti e passano attraverso l'obiettivo (con diaframma tutto aperto) e arrivano allo specchio che, inclinato a 45°, li riflette verso il pentaprisma che, a sua volta, li "raddrizza" e li invia al mirino, dove inquadriamo la scena. Quando premiamo il pulsante di scatto il diaframma nell'obiettivo si chiude al diametro da noi voluto, lo specchio si alza, l'otturatore si apre per il tempo da noi stabilito e i raggi luminosi si vanno a depositare sul sensore. Sul sensore si formerà l'immagine, che sarà immagazzinata poi come dati digitali nella scheda di memoria...ed ecco qua la nostra fotografia.

E ANCORA... Fin qui abbiamo visto le parti essenziali alla base del funzionamento di una D-SLR: aggiungiamo qualche breve cenno ad altri importanti elementi la cui conoscenza ci tornerà utile negli articoli successivi.

Pulsante di scatto - Il pulsante di scatto aziona l’otturatore ed il diaframma: una prima leggera pressione del pulsante permette la messa a fuoco e la lettura dell’esposizione all’interno del mirino. Messa a fuoco/Schermo di messa a fuoco - Sul sensore si forma l’immagine degli oggetti che si trovano davanti all’obiettivo. In linea generale, una fotografia viene considerata tecnicamente ben riuscita quando è dotata di nitidezza, ossia quando è perfettamente a fuoco: l’immagine risulta nitida solo quando la distanza tra l’obiettivo ed il piano focale è corretta. La messa a fuoco può avvenire ruotando l’apposita ghiera sull’obiettivo, che provoca il movimento delle lenti fino al raggiungimento della nitidezza ottimale. Tutte le fotocamere sono poi dotate di autofocus, con messa a fuoco automatica: sarà il motore interno elettrico, incorporato nella macchina o nell’obiettivo, ad effettuare tutte le operazioni. Uno schermo di messa a fuoco è formato da materiale traslucido, solitamente vetro smerigliato, che ci permette di visualizzare in anteprima l'immagine inquadrata in un mirino. Uno schermo di messa a fuoco ha incisi dei segni che, variando da modello a modello, forniscono un aiuto per la messa a fuoco manuale o per gli allineamenti della composizione. Esposimetro - Nelle reflex l'esposimetro è TTL (acronimo di through the lens, "attraverso l'obiettivo"), cioè legge e misura la luce che attraversa le lenti del sistema ottico e va a cadere sulla superficie sensibile. Selettore della sensibilità (ISO) - Permette di impostare la velocità ISO (sensibilità alla luce del sensore) in base al livello di luminosità dell’ambiente. Selettore della compensazione dell’esposizione - La compensazione dell’esposizione può aumentare (più luminosa) o diminuire (più scura) l’esposizione standard impostata dalla fotocamera. Flash - La maggior parte delle reflex sono dotate di un piccolo flash incorporato. C’è la possibilità di aggiungere un flash esterno, molto più potente e funzionale, alloggiandolo nell’apposita slitta. Controllo della nitidezza - La profondità di campo è la distanza tra i soggetti più vicini e quelli più lontani dalla fotocamera entro la quale l’immagine appare nitida. La visione attraverso il mirino è a diaframma tutto aperto: premendo questo pulsante il diaframma si chiude al valore impostato e permette di verificare la nitidezza dei vari oggetti posti a piani diversi. Scheda di memoria - E’ l’elemento che permette di memorizzare le immagini, ossia i dati digitali che provengono dal sensore colpito dalla luce dove si è formata l’immagine.

i miei scatti

Commenti